13. - 16.11.2025

Editorial

Die 13. Ausgabe der Tage des Indigenen Films findet vom 13. bis 16. November 2025 statt, wie immer im li.wu. (Lichtspieltheater Wundervoll) in der Frieda23 in Rostock.

Das Festival wird in diesem Jahr von einer Ausstellung begleitet. Die Vernissage am Donnerstag, den 13. November, bildet den Auftakt der Filmtage. Die Ausstellung präsentiert, passend zum Jahresthema 2025 Indigene Wirtschaftsformen, verschiedene Auseinandersetzungen Indigener Content-Creator und Aktivist*innen mit der Inszenierung und Vermarktung Indigener Kulturen im digitalen Zeitalter. Sie ist während der gesamten Filmtage geöffnet. Im Anschluss an die Vernissage rundet der Eröffnungsfilm den Festivalauftakt ab. Dieses Jahr erweitern wir das Programm um einen zusätzlichen Film. Es umfasst damit acht Langfilme und einen Kurzfilmblock.

Von Freitag bis Sonntag beginnt jeder Festivaltag mit einem Vortrag oder einem Workshop. Der Besuch der Ausstellung sowie die Teilnahme an Vorträgen und Workshops sind kostenfrei.

Interessierte, die nicht vor Ort dabei sein können, haben die Möglichkeit, über einen Link auf unserer Homepage digital an den Vorträgen teilzunehmen.

The 13th Days of Indigenous Film will take place from November 13 to 16, 2025, at li.wu. (Lichtspieltheater Wundervoll) venue at Frieda23 in Rostock.

This year, the festival will be accompanied by an exhibition. The opening reception on Thursday, November 13 officially launches the Festival. Aligned with this year’s theme – Indigenous Economies – the exhibition showcases how Indigenous content creators and activists engage with the portrayal and marketing of Indigenous cultures in the digital age. It remains open throughout the Festival.

After the opening reception, the opening film kicks of the festival. This year’s lineup has been expanded to include an additional feature, bringing the total to eight films plus a short-film block.

From Friday through Sunday, each festival day starts with either a talk or a workshop. Admission to the exhibition, lectures, and workshops is free of charge. Those unable to attend in person may participate digitally via a link available on our website.

La 13.ª edición de los Días del Cine Indígena se llevará a cabo este año del 13 al 16 de noviembre de 2025, como siempre en li.wu. (Lichtspieltheater Wundervoll) en Frieda23, Rostock.

Este año, el festival estará acompañado por una exposición. La inauguración, el jueves 13 de noviembre, marca el inicio de los Días del Cine. La exposición, en consonancia con el tema anual 2025: Formas económicas indígenas, presenta diversas reflexiones de creadores de contenido y activistas indígenas sobre la representación y comercialización de las culturas indígenas en la era digital. Permanecerá abierta durante toda la duración del festival. Tras la inauguración, la proyección de la película de apertura dará inicio oficial al festival. Este año, hemos ampliado el programa con una película adicional, sumando un total de ocho largometrajes y un bloque de cortometrajes.

De viernes a domingo, cada jornada del festival comienza con una conferencia o un taller. La asistencia a la exposición, así como la participación en conferencias y talleres, es gratuita. Aquellos interesados que no puedan asistir en persona podrán seguir las conferencias de manera digital mediante un enlace disponible en nuestra página web.

Programm der Filmtage

2025

VORTRAG

Vernissage: Indigenität in der Aufmerksamkeitsökonomie

Indigene Gemeinschaften sind auf der ganzen Welt in Medien und Politik unterrepräsentiert. Das hat zur Folge, dass auch ihre Anliegen in der Öffentlichkeit kaum sichtbar sind. Um auf Entrechtung, Vertreibung oder kulturelle Selbstrepräsentation aufmerksam zu machen, bleibt häufig der nur wenig erfolgversprechende Gang vor’s Parlament. Doch: Das Aufkommen sozialer Netzwerke stellt unser bisheriges Verständnis von Sichtbarkeit zur Disposition, denn theoretisch können sie nun alle erlangen. Wer wie viel davon erhält, wird nicht mehr unmittelbar von Menschen bestimmt, sondern von Algorithmen. Rasch hat sich die menschliche Kommunikation auf den digitalen Markt verlagert, und seine Teilnehmer*innen buhlen um dessen Währung: die Aufmerksamkeit.

Auch Indigene haben die Chancen der Aufmerksamkeitsökonomie erkannt und bemühen sich darum, Interesse für ihre Belange zu generieren. Dabei treten zunehmend Influencer*innen hervor, die sich als besonders nahbar darstellen. Sie nehmen die Betrachtenden mit in ihren Alltag und präsentieren ihnen ihre Lebenswelt. Diese neuartigen Möglichkeiten der Selbstinszenierung und -ermächtigung sind es, welche die Ausstellung „Indigenität in der Aufmerksamkeitsökonomie” zu beleuchten sucht. Sie interessiert sich dafür, auf welche Weise Indigene die Möglichkeiten sozialer Netzwerke nutzen, aber auch, welchen Preis sie dafür zahlen.

Mit ihrer freundlichen Genehmigung dürfen wir dazu Profile Indigener Influencer*innen vorstellen. Wir danken sehr herzlich Popi Sibiya (Südafrika) und Sofía Waikil (Chile). Die Besuchenden sind eingeladen, sich auf multimediale Weise mit ihren Beiträgen auseinanderzusetzen. Die Beteiligten geben Einblicke in die Intentionen ihrer Arbeit und darin, welche Rolle ihre Selbstverortung dabei spielt.

Die Vernissage der Ausstellung eröffnet das Filmfestival am Donnerstag um 18 Uhr im Foyer der Frieda23. Die Ausstellung kann während des gesamten Festivalzeitraums besucht werden.

SÈR SÈR SALHI (City of Wind)

Wenn der 17-jährige Ze seine Maske aufsetzt, sprechen die Geister der Vergangenheit durch ihn. Als Schamane spendet er Trost und erteilt Rat für die Zukunft, wenn ihn Menschen aus seiner Nachbarschaft in der mongolischen Hauptstadt Ulaanbaatar aufsuchen. Sobald er die Maske abnimmt, ist der Teenager ein pflichtbewusster Schüler im letzten Jahr vor dem Abschluss. Diese Balance in seinem Leben gerät ins Wanken, als er beginnt, sich zu der gleichaltrigen Maralaa hingezogen zu fühlen, die dem Schamanismus skeptisch gegenübersteht. Mit ihr eröffnet sich Ze die Chance, sich jenseits von gesellschaftlichen Erwartungen selbst zu entdecken. Gemeinsam streifen sie durch Ulaanbaatar und erkunden die Clubs der aufstrebenden Technoszene, die Einkaufszentren der Innenstadt und die Ger-Distrikte – jene Jurtenviertel, die zwar am Stadtrand liegen, aber den Lebensalltag eines Großteils der Bevölkerung prägen und die Stadt weit mehr ausmachen als das Zentrum.

Die unterschiedlichen Lebensrealitäten erscheinen dabei nicht als Gegensatz von Tradition und Moderne, sondern als miteinander verwobene Sphären. Trotz verschiedener Haltung zur Tradition und unterschiedlicher Träume entwickeln Ze und Maralaa Respekt und Verständnis füreinander. Anstatt an der Unvereinbarkeit von Lebensentwürfen zu scheitern, arbeiten sie ihre Konflikte durch, bis sich Spannungen zwischen ihnen lösen und Gegensätze versöhnen.

Während das mongolische Kino schon öfter die Weite der Steppe und die schroffe Landschaft inszeniert hat, bringt City of Wind die urbane Lebenswirklichkeit der jungen Generation auf die Leinwand. In den vergangenen Jahrzehnten ist ein großer Teil der ehemals nomadischen Bevölkerung nach Ulaanbaatar gezogen; inzwischen lebt rund die Hälfte aller Mongol*innen in der Hauptstadt. Die Mehrheit der jungen Menschen wächst in den Ger-Distrikten auf – informelle Siedlungen aus Jurten, die sich rund um das Zentrum erstrecken.

Die Verletzlichkeit, mit der Ze vom Laiendarsteller Tergel Bold-Erdene dargestellt wird, trifft auf das selbstbewusste Agieren von Maralaa, die von der professionellen Schauspielerin Nomin-Erdene Ariunbyamba verkörpert wird.

Der sphärische, elektronische Soundtrack schafft eine Klangkulisse, die die Verflechtung der urbanen Realitäten – vom Technoclub bis zur schamanistischen Konsultation – unterstreicht.

Der Film zeigt den Schamanismus vor allem als soziales und emotionales Ereignis. Er schafft einen Raum, in dem Menschen von ihren Sorgen erzählen, ihre Gefühle ausdrücken können und erfahren, dass ihnen zugehört wird. Der junge Ze übernimmt eine soziale Verantwortung in einer Gesellschaft im Umbruch, die nach Wegen sucht, Zusammenhalt zu bewahren. Die Kamera greift die Spannungen dieses Umbruchs mit einem visuellen Zusammenspiel von Nähe und Distanz auf, indem sie die Intimität der Begegnungen in der Jurte einfängt und in weiten Totalen auf die Skyline Ulaanbaatars blickt.

City of Wind ist das Spielfilmdebüt der Regisseurin Lkhagvadulam Purev-Ochir, zu dem sie von einer eigenen Begegnung inspiriert wurde: Als junge Frau suchte sie gemeinsam mit ihrer Mutter in Ulaanbaatar einen Schamanen auf. Der tätowierte, modisch gekleidete Mann, dem sie anschließend begegnete, entpuppte sich als der Schamane selbst. In diesem Moment habe sie erkannt, dass alle Masken tragen und soziale Rollen spielen – und dass die Generation Z der Mongolei ihre ganz eigenen Wege findet, kulturelles Erbe und Gegenwart miteinander zu verweben.

VORTRAG

Jugend in Regenwald-Nachbarschaften: Vergangenheit verwoben mit der Zukunft in der Reserva Extrativista Chico Mendes, Acre (Brasilien)

Schuhsohlen, Paranüsse, wasserdichte Regenjacken, Steaks, Gummireifen – Welche Geschichten lassen sich anhand dieser Lebensmittel und Gegenstände erzählen und wie stehen sie mit dem Amazonas-Regenwald und seinen Bewohner*innen in Verbindung?

Im brasilianischen Bundesstaat Acre wurde 1992 die Reserva Extrativista Chico Mendes gegründet, nachdem die lokale Bevölkerung – Familien von Kautschukzapfern – jahrelang für Landrechte und die Anerkennung ihrer Beziehung zum Regenwald in kultureller, politischer und ökonomischer Hinsicht gekämpft hatte. Die im dichten Regenwald entstandenen Nachbarschaften zeugen sowohl von den Wünschen der Kautschukzapfer-Familien nach Freiheit und Land als auch vom Druck der Viehwirtschaft auf den bestehenden Regenwald. Kultur ist, wie wir sehen werden, dynamisch – und die Jugend spielt hierbei eine entscheidende Rolle, sei es als Trägerin von Tradition oder von Veränderung. Oft ist sie jedoch wie Gummi: elastisch in ihren Bestrebungen und Bedürfnissen, die sich auf den Amazonas-Regenwald auswirken – ein wichtiges Ökosystem sowohl für die globale Gesellschaft als auch für ihr Zuhause.

Claudia B. Pinzón Cuellar ist Doktorandin der Soziologie an der Freien Universität Berlin. In ihrer Forschung beschäftigt sie sich mit der Jugend als politischem Akteur und mit der Frage wie Zukunft und Zugehörigkeit zum Land in dem Amazonas-Kontext miteinander verwoben sind. Sie hat Politikwissenschaften und Geschichte in Heidelberg sowie Lateinamerikastudien in Berlin studiert und ist Mitglied des politischen Kollektivs VOCES de Guatemala en Berlín.

Meeting-ID: 893 8626 7441

Kenncode: indigen

KARUARA, PEOPLE OF THE RIVER (La Gente del Rio)

Zum anschließendem Filmgespräch wird Regisseurin Stephanie Boyd live zugeschaltet sein.

Karuara, People of the River (2024) erzählt von der Beziehung der Kukama zum Marañón-Fluss im peruanischen Amazonas, einem Fluss, der als Transportweg, Nahrungsquelle, Ort des Spiels und der Gemeinschaft und zugleich als lebendiger Geist verstanden wird. Der Film zeigt, wie eng die kulturelle Identität der Kukama mit ihrem Fluss verbunden ist und wie sich diese Beziehung über Generationen hinweg gestaltet.

Produziert wurde der Dokumentarfilm von der in Cusco ansässigen Asociación Quisca, einem nicht-kommerziellen Filmemacher*innen-Kollektiv, gemeinsam mit Radio Ucamara – einem Indigenen Medienkollektiv aus der Amazonasregion – und der Kukama Women’s Federation Huaynakana Kamatahuara Kana. Mari Luz Canaquiri, Präsidentin der Föderation, war als Co-Produzentin am Film beteiligt und ist zudem eine der zentralen Protagonistinnen. Die Idee zur Erzählung geht auf eine Einladung des Kukama-Journalisten Leonardo Tello Imaina im Jahr 2014 zurück, der sich einen Film für die nächste Generation wünschte, um die Geisterwelt seiner Gemeinschaft sichtbar zu machen und weiterzugeben.

Karuara, People of the River ist ein visuell und emotional kraftvoller Dokumentarfilm. Formal verwebt er dokumentarische Alltagsszenen mit sorgfältig entwickelten Animationssequenzen, die die Unterwasserwelt der Karuara darstellen: mythische, menschenähnliche Flusswesen, die in der Kosmovision der Kukama als Hüter*innen des ökologischen Gleichgewichts fungieren.

Grundlage für diese Animationen waren über Jahre durchgeführte Mal-Workshops mit Schulkindern aus Kukama-Gemeinden: Aus Tausenden von Bildern entstand ein reichhaltiges visuelles Vokabular der Unterwasserwelt, das in den Animationspassagen des Films zum Leben erweckt wird. Es handelt sich um handgezeichnete Einzelbilder, die anschließend digital zu den Animationssequenzen zusammengesetzt wurden. Die Animationen wurden in enger Zusammenarbeit mit Kukama-Künstler*innen und in lokalen Workshops entwickelt. So entstand über Jahre hinweg ein Prozess aus Recherche, Werkstätten und kollektiver Produktion.

Inhaltlich verschränkt der Film das Intime mit dem Politischen. Er begleitet Frauen und Familien, die gegen Ölverschmutzung, Vernachlässigung und extraktivistische Projekte ankämpfen – und dokumentiert eine juristische Zeitenwende: 2024/2025 erstritten Kukama-Organisationen unter Führung der Frauenföderation Huaynakana Kamatahuara Kana um Mari Luz Canaquiri eine historische Anerkennung der Rechte des Marañón als Rechtsperson; das Urteil wurde im August 2024 in zweiter Instanz bestätigt und 2025 international gewürdigt. Das Thema wird im Film in den größeren Kontext von „Rights of Nature“ und dem Widerstand gegen extraktivistische Interessen gestellt.

Rund um den Film sind begleitende Aktionen entstanden, die die Kukama-Gemeinden und die Frauenföderation unterstützen; das Projekt versteht sich ausdrücklich als langfristige Zusammenarbeit über den Kinosaal hinaus.

ZIZI (OU ORAÇÃO DA JACA FABULOSA) / ZIZI (OR PRAYING TO A FABULOUS TREE) (Kurzfilmblock GENERATIONEN)

In Zizi (ou oração da jaca fabulosa) kehrt der brasilianische Regisseur Felipe M. Bragança an den Ort seiner Kindheit zurück: einen Innenhof in Queimados, einer Gemeinde bei Rio de Janeiro. Im Zentrum der Erinnerungen steht ein großer Jackfruit-Baum, den seine Großmutter Zizi – eine Indigene Schwarze Frau – einst pflanzte. Die Jackfruit, einst von europäischen Kolonisatoren als ekelerregend empfunden, wurde für Bragança zu einem Symbol, das sein Bewusstsein für Zugehörigkeit und Ausgrenzung innerhalb der eigenen Familiengeschichte schärfte. Bragança verbindet dokumentarische Aufnahmen, inszenierte Szenen und Bilder aus privaten wie öffentlichen Archiven zu einem „fabulierenden Dokumentarfilm“ – also einer freien assoziativen Erzählform, die Dokumentarisches mit Reflexion verwebt. Der Baum wird zum stummen Zeugen von Familiengeschichte und zum Sinnbild für das Fortleben von Erinnerung über Generationen hinweg. Aus persönlichen Momenten entfaltet der Film zugleich, wie die Lebensgeschichten seiner Familie eng mit der Geschichte der Sklaverei und der Marginalisierung Indigener Gemeinschaften in Brasilien verknüpft sind.

ESTRELLAS DEL DESIERTO (STERNE DER WÜSTE) (Kurzfilmblock GENERATIONEN)

Estrellas del desierto von Katherina Harder Sacre erzählt von der Kindheit des zwölfjährigen Antay in einem Dorf in der Atacama-Wüste, das von Dürre und politischer Vernachlässigung geprägt ist. Immer mehr Familien verlassen den Ort – und mit ihnen verschwinden Antays Freundschaften und sein Fußballteam. Gemeinsam mit seiner Mutter, die auf ihre Weise um das Bleiben kämpft, versucht er, dem Schwinden von Gemeinschaft etwas entgegenzusetzen. Harder Sacre inszeniert den Film wie eine Kindheitserinnerung, die den Verlust vertrauter Bindungen spürbar macht. Ausgangspunkt war ein Bild, das sie in einer Regionalnachricht sah: ein Junge, der gegen eine Wand schlug, weil niemand mehr da war, um mit ihm zu spielen. Dieses Bild wurde zur Keimzelle für ihren poetischen Blick auf Verlust, Umweltkrise und Erwachsenwerden.

AKABABURU: EXPRESIÓN DE ASOMBRO (AKABABURU: AUSDRUCK DES ERSTAUNENS) (Kurzfilmblock GENERATIONEN)

Akababuru: Expresión de asombro von Irati Dojura Landa Yagarí spielt in einer Emberá-Chamí-Gemeinschaft in Kolumbien und kombiniert Realfilm mit Stop-Motion-Elementen, in denen chaquiras (Perlen) als visuelle Elemente mit kultureller Bedeutung eingesetzt werden. Im Mittelpunkt steht die Begegnung eines Mädchens mit einer jungen Frau. In ihren Dialogen wird der Kiraparamia-Mythos neu erzählt und für die junge Generation verständlich und bedeutsam gemacht. Der Film zeigt, wie Frauen Traditionen und alte Erzählungen hinterfragen und kreativ umdeuten, und entwickelt dafür eine eigenwillige, energiegeladene Form. Er wurde in Emberá-Chamí und in Zusammenarbeit mit der lokalen Gemeinschaft gedreht.

YI PI BAI MA DE RE MENG (TO KILL A MONGOLIAN HORSE)

Saina lebt mit seinem alten Vater in den Steppen der Inneren Mongolei. Gemeinsam halten sie Schafe, Wildpferde und einen weißen Hengst, mit dem Saina früher Rennen gewann. Doch Dürreperioden und die Spielschulden des Vaters zwingen die Familie, Teile der Herde zu verkaufen. Während viele Hirt*innen aufgeben und ihr Land an chinesische Bergbauunternehmen veräußern, versucht Saina, die Tierhaltung fortzuführen. Zusätzlich verdient er seinen Lebensunterhalt als Reiter in einer abendlichen Show, die Tourist*innen akrobatische Reitvorführungen als „mongolische Kultur“ verkauft.

Diese Performance-Szenen fungieren als ästhetische Verdichtungen im Erzählfluss: Sie oszillieren zwischen authentischem Selbstausdruck und bewusstem Rollenspiel, zwischen Unterhaltung und lebensgefährlicher Arbeit, zwischen der Bewahrung von Tradition und ihrer Vermarktung unter dem Druck wirtschaftlichen Überlebens. So balanciert Saina zwischen einer von ökologischen und politischen Faktoren bedrohten Subsistenzwirtschaft und einer globalisierten Dienstleistungsökonomie, die kulturelle Ausdrucksformen in marktfähige Erlebnisse übersetzt.

Die Regisseurin Xiaoxuan Jiang erzählt in ihrem Langspielfilm-Debüt To Kill a Mongolian Horse die Geschichte ihres Freundes Saina, eines erfahrenen mongolischen Hirten und Reiters, der in der rauen Steppe der Inneren Mongolei lebt und im Film von sich selbst gespielt wird. Die Erzählung ist inspiriert von persönlichen Erlebnissen und Beobachtungen, die Jiang während ihrer Kindheit und Jugend in Baotou sammelte. Sie wuchs in einem Umfeld auf, in dem Pferde eine zentrale Rolle im Leben der Menschen spielten, und war fasziniert von den traditionellen Reitvorführungen, die oft mit heroischen Darstellungen mongolischer Männlichkeit verbunden sind.

Jiang fängt die feinen Spannungen in Sainas Leben ein: die Verantwortung für Familie und Herde, den Stolz auf seine Fähigkeiten und Herkunft, das Ringen um wirtschaftliches Überleben und den Anspruch, ein fürsorglicher Vater und Sohn zu sein – immer begleitet vom Kampf, seine kulturelle Identität zu bewahren, seinen Platz zu behaupten und sich selbst treu zu bleiben. Pferde, Sinnbild für Freiheit, Stolz und die tiefe Verbundenheit mit der mongolischen Steppe und ihrer Kultur, tragen in dieser Erzählung eine doppelte Bedeutung: Sie sind Arbeits- und Einkommensquelle, zugleich aber auch Ausdruck von Würde und Zugehörigkeit.

Die Innere Mongolei – auf Mongolisch „Südliche Mongolei“ – ist eine Provinz im Norden Chinas mit über einer Million Quadratkilometern Fläche. Reich an Bodenschätzen, aber landwirtschaftlich oft schwierig zu nutzen, leidet die Region unter Überweidung, Wüstenbildung und dem massiven Abbau von Kohle und seltenen Erden. Die mongolische Bevölkerung ist in ihrer eigenen Region eine Minderheit; ihre Sprache und Kultur werden offiziell gefördert, im Alltag jedoch zunehmend von der han-chinesischen Mehrheitsgesellschaft verdrängt.

To Kill a Mongolian Horse ist nicht nur das Porträt eines Mannes, der unter prekären Bedingungen versucht, seine Lebensgrundlage zu bewahren, ohne seine kulturelle Identität aufzugeben. Der Film reflektiert zugleich systemische Veränderungen, wie sie viele traditionelle Wirtschaftssysteme weltweit erleben: den Druck der Klimakrise, die Ausbeutung von Ressourcen und die Kommerzialisierung kultureller Praktiken. Er erzählt davon, wie ökonomischer Druck und gesellschaftliche Rollenbilder mit Fragen von Identität und kulturellem Erbe verflochten sind – und wie schwer es ist, in einer Welt zu bestehen, die Tradition zugleich braucht, verwertet und verdrängt.

VORTRAG

Das Atmen der Bilder. Gegen die schwarzen Löcher des Verschwindens

Wie lässt sich von extremer Gewalt erzählen, ohne ihrer paralysierenden Sogkraft zu erliegen, wie vom gewaltsamen Verschwindenlassen, ohne die Nekropolitk des Verschwindens zu reproduzieren – und wie vom Widerstehen ohne Kitsch und Heroisierung? Anhand ihrer langjährigen Film- und Forschungsarbeit zu den Suchmanövern von Familienangehörigen und Forensiker:innen nach Verschwundenen in Lateinamerika, insbesondere Mexiko, geht Anne Huffschmid diesen Fragen nach. Begann diese Filmrecherche zunächst bei den regierungsunabhängigen Forensikteams in Ländern wie Argentinien und Guatemala, die Desaparecidos der Militärdiktaturen und Aufstandsbekämpfung exhumieren und identifizieren, so verlagerte sich der Fokus später auf die selbstorganisierten Suchbrigaden in Mexiko, die das Wissensmonopol von Behörden und Expert*innen herausforderten. Dabei war die Filmforschung selbst eine stete narrativen und ästhetische Gratwanderung – und wird so zu einem eigenem Suchmanöver: nach einer Sprache, die das Unvorstellbare erzählbar macht, und Bildern, die atmen, trotz alledem.

Anne Huffschmid lebt als Autorin, Filmschaffende und Kulturwissenschaftlerin in Berlin. Seit den 1990er Jahren forscht und publiziert sie zu Konfliktfeldern Lateinamerikas, insbesondere Mexiko, wo sie viele Jahre als Journalistin arbeitete und später zur zapatistischen Selbstermächtigung promovierte „Diskursguerillera. Wortergreifung und Widerstand“ (Synchron 2004). In ihren Forschungsprojekten am Lateinamerika-Institut der FU Berlin kombiniert sie ethngraphische, analytische, fotografische und audiovisuelle Zugänge. Aus ihrer Langzeitforschung zu „forensischen Landschaften“ sind diverse Filmarbeiten hervorgegangen, darunter Persistencia (2019), die Webdoku Forensic Landscapes (2020) oder der Kurzfilm Dato sensible (2020), die alle für internationale Festivals nominiert und auch ausgezeichnet wurden. Anne ist Mitglied des Berliner metroZones-Kollektivs, das sich mit künstlerischer Stadt- und Raumforschung beschäftigt. Zuletzt erschienen ist dort ihr Essay „Das Atmen der Bilder. Schwarze Löcher und forensische Imagination“ (metroZine#3, adocs, 2024).

Meeting-ID: 828 9985 5116

Kenncode: indigen2

MEMORIA IMPLACABLE (Relentless Memory)

Zum anschließendem Filmgespräch werden die Regisseurin Paula Rodríguez Sickert und die Protagonistin Margarita Canio live zugeschaltet sein.

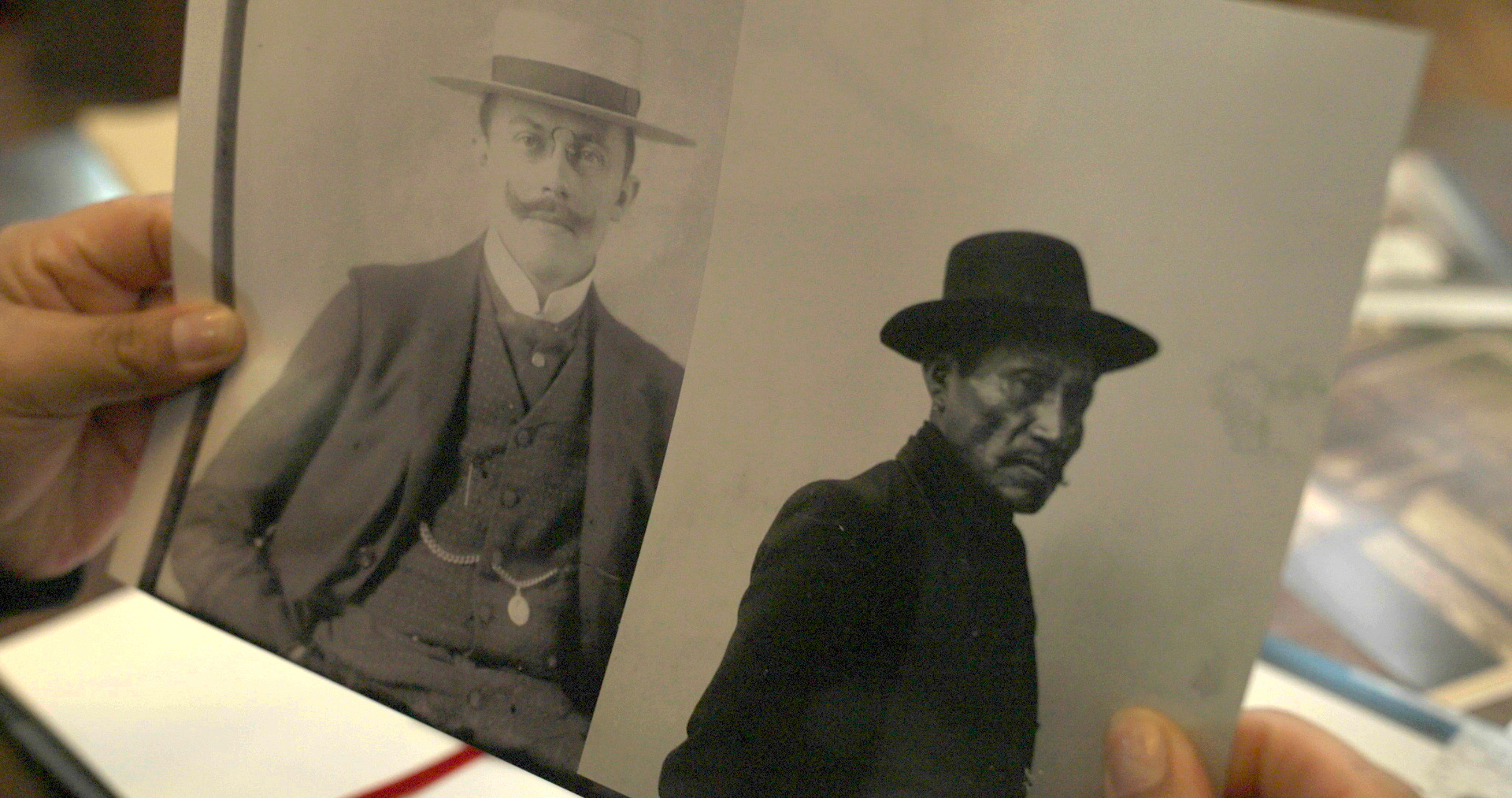

Die Mapuche-Wissenschaftlerin Margarita Canio stößt in einem Berliner Archiv unverhofft auf Aufzeichnungen über Mapuche, die während der Kolonisierung durch das heutige Chile und Argentinien verschleppt und für Forschungszwecke eingesperrt wurden. Die Erinnerung daran wird seit über einem Jahrhundert versucht zu unterdrücken, und die mündlichen Überlieferungen der Mapuche drohen in den Weiten des Wallmapu zu verhallen.

Sofort wird Margarita das ungeheure Gewicht dieses Fundes bewusst, denn er umfasst Aussagen von Überlebenden des Genozids aus erster Hand. Sie wurden vor über einhundert Jahren verschriftlicht, jedoch nie übersetzt. Und so macht es sich Margarita zur Mission, die Berichte des Mapuche Katrülaf erstmals auf Spanisch niederzuschreiben. Im Vergleich zum weitergetragenen Wort erweisen sich diese Zeugnisse als besonders eindrücklich, da sie Katrülafs Lebens- und Leidensweg in großer Detailtiefe und Authentizität schildern.

Parallel zu Katrülafs Erzählungen begibt sich Margarita auf eine Reise entlang seiner Spuren und teilt ihre neugewonnenen Erkenntnisse mit Angehörigen der heutigen Gemeinschaften. Für sie ist es das erste Mal, dass ein Zeitzeuge der Invasion direkt zu ihnen spricht – und zugleich eine direkte Verbindung vom Damals zum Heute schafft. Dadurch eröffnet sich ein Raum des gemeinsamen Erinnerns und Trauerns, aber auch der Aneignung der eigenen Geschichte.

Der Film arbeitet intensiv mit Archivmaterial: Historische Texte und frühe Tonaufnahmen in Mapudungun, die mit dem Ethnologen Robert Lehmann-Nitsche verbunden sind, bilden das Rückgrat der Recherche. Diese Quellen werden behutsam kombiniert mit aktuellen Aufnahmen von Margarita, ihren Begegnungen in Mapuche-Gemeinden und der Rekonstruktion der Deportationsrouten. Gewaltgeschichte wird im Film nicht nachgestellt, sondern über Stimmen, Stille, Atem, Landschaften und Pausen vermittelt. Auf diese Weise wird die Erfahrung von Gewalt spürbar, ohne die Würde der Betroffenen zu verletzen.

Im Gegenteil, inszeniert Regisseurin Paula Rodríguez Sickert mit großer Sorgfalt, wie Margarita neben dem Schmerz der Mapuche auch deren Stolz wiederauferstehen lässt. Sie beweist hierbei ein ausgezeichnetes Gespür dafür, Atmosphären und Emotionen eindrucksvoll wirken zu lassen. Vor allem die Stimmen sind es, die diesen Film tragen – und das überrascht nicht, denn schließlich zielt er darauf, den Verstummten ihre Stimmen wiederzugeben.

Katrülafs handschriftliche Erinnerungen geben dem Film dabei eine poetische und sinnliche Achse: Details zu Kälte, Hitze, Routen, Pferden und Alltagsgegenständen strukturieren die Bildsprache und machen die Deportationsorte nachvollziehbar. Memoria Implacable zeigt, wie behutsames Erzählen, Archivarbeit und unmittelbare Begegnungen ein Werkzeug schaffen, das historische Gewalt sensibel vermittelt und Geschichte als lebendigen Prozess vorstellt. Somit ist dieser Film ein Plädoyer dafür, das Erinnern in Würde und Respekt, doch mit unerschütterlicher Beharrlichkeit weiterzutragen.

MIKUBA (Cobalt)

In Mikuba zeigt der kongolesische Dokumentarfilmer Petna Ndaliko Katondolo, wie lokale Bergleute in einer selbstverwalteten Minenkooperative im südkongolesischen Kolwezi versuchen, einen anderen Weg zu gehen. Sie nutzen altüberlieferte Abbaumethoden und verteilen die Gewinne anders. Sie sind auf der Suche nach Kobalt, einem unverzichtbaren Rohstoff für Computerchips im digitalen Zeitalter. Im Schatten multinationaler Giganten graben die Kleinbergleute nicht nur, um zu überleben, sondern auch, um ihre Würde und ihr Recht zu bewahren, auf dem Land ihrer Vorfahren zu leben. Denn die profitorientierten Konzerne verwenden verschiedenste Methoden, um die lokale Bevölkerung zu verdrängen und ihr den Zugang zu den Abbaugebieten zu erschweren. Dagegen stellt sich die furchtlose Händlerin Mama Léance, die zentrale Figur des Films. Bei der Gewinnung dieser wichtigen Ressource für Elektroautos und erneuerbare Energien möchte sie auch auf dem Wissen und der Weisheit der Vorfahren aufbauen.

Das Besondere an Mikuba ist, dass er aus der eigenen kongolesischen Perspektive entstanden ist und nicht von ausländischen Fernsehteams, die kurz vorbeischauen und dann wieder gehen. Zuschauende bekommen die Chance, wirklich dabei zu sein und etwas zu sehen, was normalerweise der westlichen Aufmerksamkeit entgeht: Ein seltener Einblick in die Kobaltadern von Kolwezi, dem pulsierenden Herzen der weltweiten Kobaltversorgung.

Der Filmemacher erzählt es mit seinen eigenen Worten: „Mikuba ist mehr als eine Geschichte. Es ist ein mir entgegengebrachtes Vertrauen und ein Privileg, das mir die Bergleute vor Ort gewährt haben, indem sie mich in ihre Welt einließen. Ihr Vertrauen ermöglichte es, diese Geschichte aus dem Inneren ihrer Gemeinschaft heraus zu erzählen – aus einer Perspektive, die nicht nur Menschen, sondern auch das Land und alle Lebewesen (die Basandja) mit einbezieht.“ Basandja ist ein Wort aus der Sprache der Topoke und bezeichnet den traditionellen Verhaltenskodex für den Umgang mit der Umwelt, der das Gleichgewicht zwischen den Menschen und allen Lebewesen aufrechterhält.

Der Film entstand tatsächlich unter Mitwirkung der Basandja Coalition of Indigenous Peoples and Local Communities for Sustainable Management of the Congo Basin. Die 2022 gegründete Koalition besteht aus Organisationen, die sich seit Jahrzehnten für soziale und ökologische Gerechtigkeit einsetzen. Ihr Ziel ist es, kollektive Macht aufzubauen und Ökosysteme zu schützen, um allen Menschen ein Leben in Würde zu ermöglichen. Dazu gehören auch Gemeinschaften, die in der Nähe von Minen oder mitten im Konflikt im Osten der Demokratischen Republik Kongo leben.

Der ökologisch motivierte Filmemacher Petna Ndaliko Katondolo stellt auch Verbindungen zum industriellen Raubbau her, bei dem die Erträge ins Ausland fließen. Er thematisiert zudem alte Traditionen, denn diese handwerklichen Gräber gibt es schon seit langer Zeit. Belegbare Quellen zeigen, dass die lokale Bevölkerung bereits vor Beginn der belgischen Kolonialherrschaft im 19. Jahrhundert Mineralvorkommen in der Region abbaute. Die Industrialisierung begann um 1901, gefolgt von der Gründung des mächtigen kolonialen Bergbauunternehmens Union Minière du Haut Katanga (heute Gécamines) im Jahr 1906. Die Stadt entwickelte sich daraufhin zu einem Zentrum des Kobalt- und Kupferbergbaus.

Mikuba feierte auf der Berlinale 2025 in der Sektion Forum Expanded Premiere und wurde u.a. für den Amnesty International Filmpreis nominiert.

SUGAR ISLAND

Johanné Gómez Terrero beginnt ihren Film mit einem Gedanken des kubanischen Historikers Óscar Zanetti, der den politischen Kontext von Sugar Island darlegt: „Der Beginn der Zuckerproduktion in der Karibik fällt nicht zufällig mit der ersten Siedlung zusammen, die 1517 von der spanischen Krone für die Einführung schwarzer Sklaven genehmigt wurde.”

Eine ungewollte Schwangerschaft zwingt Makenya, eine dominikanisch-haitianische Teenagerin, erwachsen zu werden und Arbeit zu finden. Sie lebt mit ihrem Großvater, einem Aktivisten für das Rentenrecht der Arbeiter*innen, und der Mutter, einer Anhängerin der afrodominikanischen Spiritualität, in einer Gemeinde inmitten von Zuckerrohrfeldern. Die Mechanisierung der Zuckerindustrie droht die Familie ohne Entschädigung zu verdrängen. Die Familie wehrt sich gegen die Veränderung, und Makenya trifft ihre Freunde in einer parallelen, afrofuturistischen Dimension wieder. In einer inszenierten Übung lesen sie Dokumente aus der Kolonialzeit, erinnern sich an die Aufstände der Schwarzen und bergen das Wissen ihrer Vorfahren.

Die Regisseurin beschreibt ihren Film wie folgt: „Mein Film befasst sich mit den kolonialen Wurzeln der Zuckerindustrie, die schwarze Menschen ausbeutet und rassistische Spaltungen aufrechterhält. Durch die Gegenüberstellung von vergangenen Aufständen gegen die Schrecken der Sklaverei und den Kämpfen der Gegenwart betont der Film die anhaltende Rolle der Spiritualität in Befreiungsbewegungen. Makenyas Weg zur Teenager-Mutterschaft dient dabei als Fenster zu systemischen Problemen und verknüpft soziales Bewusstsein mit der Weisheit der Vorfahren.“

Nach der Privatisierung des Großteils der dominikanischen Zuckerfabriken in den 1990er-Jahren wurden über eine Million Menschen in abgelegenen ländlichen „Batey“-Gemeinden – vor allem haitianische Migrant*innen, die im Zuckerrohranbau tätig waren, sowie ihre dominikanischen Nachkommen – sich ohne Zukunftsperspektive selbst überlassen.

Mit diesem Werk liefert Johanné Gómez Terrero etwas, das über die konventionelle Erzählung hinausgeht. Der Film wird zu einer sinnlichen und politischen Erfahrung, die das Publikum bis ins Mark erschüttert. Der in Venedig mehrfach ausgezeichnete Film entführt Zuschauende in eine spirituelle Welt und ist zugleich ein antirassistisches sowie dekoloniales Manifest.

Johanné Gómez Terrero ist Absolventin, Dozentin und Koordinatorin an der EICTV (Kuba) und eine afro-diasporische Künstlerin, deren Arbeit sich in einen karibischen und dekolonialen Kontext bewegt. Sie ist Produzentin und künstlerische Leiterin des Projektentwicklungslabors MiradasAfro. Bekannt wurde sie mit ihrem Dokumentarfilm Caribbean Fantasy. Sugar Island ist ihr Spielfilmdebüt.

HANAMI

Auf einer abgelegenen Vulkaninsel, die alle verlassen wollen, lernt Nana zu bleiben. Ihre Mutter Nia ist kurz nach ihrer Geburt ausgewandert, und Nana wächst in der Familie ihres Vaters auf. Als sie hohes Fieber bekommt, wird sie zur Behandlung an den Fuß eines Vulkans geschickt, wo sie eine Welt entdeckt, die zwischen Traum und Wirklichkeit schwebt. Jahre später, als Nana ein Teenager ist und tief in ihrer Heimat verwurzelt ist, kehrt Nia zurück und muss sich den Folgen ihres langen Exils stellen.

Hanami ist eine eindrucksvolle Darstellung von Stärke, Ausdauer und Bewältigungsstrategien in Zeiten der Not. In einer Szene spricht eine Figur kurz Englisch und erinnert eine andere daran, der Tradition treu zu bleiben, indem sie wieder zu ihrer traditionellen Sprechweise zurückkehrt. Momente wie dieser machen Fernandes’ Film so einzigartig und faszinierend.

Hanami, was auf Japanisch die Feier der vergänglichen Schönheit der Blumen bedeutet, wirft einen kritischen Blick auf eine Gesellschaft in ständiger Bewegung und nimmt das Publikum mit auf eine Entdeckungsreise in ein Land, das in Europa vor allem als „Ferienparadies” für Wohlhabende bekannt ist.

Der Film besticht durch seine selbstbewusste Geduld und die darin enthaltenen mythischen Geschichten zwischen Land und Meer. Er versucht, die Schönheit einzufangen, die durch die Augen seiner Hauptfigur Nana vermittelt wird.

„Als Kind fiel mir auf, dass Kap Verde aufgrund seiner geringen Größe oft auf Weltkarten und Globen fehlte. Um es sichtbar zu machen, habe ich Kap Verde und seine Bewohner*innen zum zentralen Thema […] des Spielfilms gemacht.” erzählt die Regisseurin.

Denise Fernandes (geb. 1990) wurde als Tochter kapverdischer Eltern in Lissabon geboren und wuchs in der Schweiz auf. Hanami, der auf den Kapverden gedreht wurde, ist ihr Debüt als Spielfilmregisseurin. Er wurde beim Filmfestival von Locarno als Weltpremiere gezeigt und wurde dort mit zwei renommierten Preisen ausgezeichnet.

PUNKU

Zum anschließendem Filmgespräch wird die Protagonistin Maritza Kategari live zugeschaltet sein.

Am Ufer des Urubamba im peruanischen Amazonasgebiet findet die Teenagerin Meshia den bewusstlosen Iván – einen Jungen, der vor zwei Jahren verschwand und für tot gehalten wurde. Sie bringt ihn flussaufwärts in die Stadt Quillabamba, wo sein verletztes Auge operiert werden muss. Iván kehrt zu seiner Familie zurück, doch er ist nicht mehr derselbe. Er hüllt sich in ein geheimnisvolles Schweigen und wird von düsteren Visionen heimgesucht. Meshia entscheidet sich, nicht in ihr zwei Tagesreisen entferntes Matsigenka-Dorf zurückzukehren und bleibt bei Iváns Familie, denn das Leben in der Stadt scheint ihr mehr Möglichkeiten zu bieten.Sie schreibt sich in der Schule ein, arbeitet in der familiengeführten Bar, filmt sich mit Beauty-Filtern beim Tanzen und bereitet sich auf den „Miss Mermaid“-Schönheitswettbewerb vor. Sie wird stets von den lüsternen Blicken der Männer und einer lauernden Gefahr verfolgt. Mit ihrer rätselhaften Bindung stellen sich Meshia und Ivan gegen die unheimliche Präsenz, die an der Schwelle zwischen Traum und Realität lauert.

Punku ist ein hybrider Spielfilm, der Fiktion mit dokumentarischen Beobachtungen verwebt, durchzogen von traumartigen Fragmenten und mystischen Visionen. Stilistisch bietet er einen experimentellen Mix aus 16mm, Super-8 und digitalen Formaten, aus Schwarz-Weiß und Farbe, TikTok-Clips, Stop-Motion und Schattenspiel.

Quillabamba liegt am Übergang zwischen Anden und Amazonasbecken – ein kultureller Schmelztiegel, in dem Quechua-Gemeinschaften und Machiguenga aufeinandertreffen. Letztere wurden im Zuge der Kolonisierung von hier tiefer in das Amazonasgebiet gedrängt. Für den peruanischen Regisseur J.D. Fernández Molero ist es ein koloniales Erbe, dass in Peru vermeintlich Trennendes – Ethnien, Sprachen, Geschlechter – oft betont und Menschen danach abgewertet werden. Er widmet sich den Möglichkeiten, diese Trennlinien zu überwinden.

Der Titel Punku verweist einerseits auf die Schlucht, in der der Film gedreht wurde – eine Verbindung zwischen Anden und Amazonas. Außerdem bedeutet das Wort auf Quechua „Tor“ und steht für die Portale zwischen verschiedenen Realitäten, die der Film durchschreitet. In 21 Kapiteln, inspiriert von einem Tarot-Deck, entfaltet sich eine filmische Collage: Körnige, überbelichtete Bilder verschieben die Hierarchien zwischen dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren; Visionen, Geister und Dämonen dringen in den Alltag ein. Es entsteht ein surrealer Fiebertraum, inspiriert von der Folklore des peruanischen Amazonas.

J.D. Fernández Molero lebte vier Jahre in Quillabamba, wurde dort selbst am Auge operiert und realisierte Punku mit Menschen aus der Region – darunter Nachbar*innen und Familienmitglieder, die er animierte zu schauspielern. Die Figuren wurden dabei den Darsteller*innen angepasst, nicht umgekehrt. Meshias TikTok-Aufnahmen stammen aus den privaten Clips ihrer Darstellerin Maritza Kategari.

Zehn Jahre arbeitete Fernández Molero an diesem Projekt – mit dem Ziel, seine Heimat anders zu zeigen, als es das peruanische Kino seiner Kindheit meist tat: kritisch gegenüber Stereotypen und mit Augenmerk auf die vielschichtige Innenwelt der Bewohner*innen.